同济大学外国语学院英语专业“语言学引论”课程致力于将语言学专业基础理论与其前沿应用的结合纳入课程体系,以便学生开拓学术视野、了解市场发展。这种以多种教学方式丰富学生课堂学习过程的做法,获得学生们一致好评。

2021年4月9日下午,该课程的第一场企业讲座在汇文楼218举办。主讲人科大讯飞消费者BG听见科技影视译制产品总监黄宜鑫先生用简明易懂的语言和生动有趣的例子,向同学们介绍了智能语音和语言技术最新进展及应用。

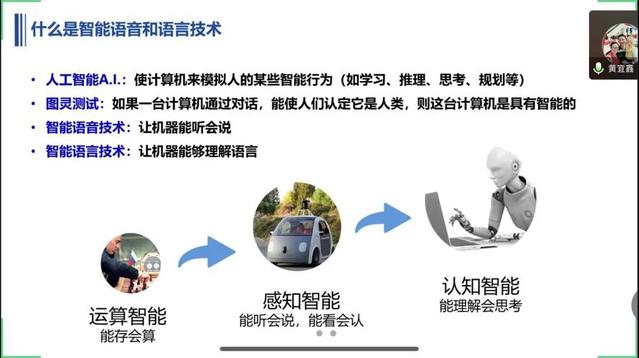

讲座伊始,主讲人以一段妙趣横生的视频和简洁明快的语言介绍了智能语音和语言技术的基本概念。黄宜鑫先生指出,人工智能技术的发展经历了运算智能、感知智能和认知智能三个阶段。运算智能即计算机能存会算,感知智能使之能听会说,认知智能则是使之能理解、会思考。智能语音技术的目标是让机器能听会说,智能语言技术则是让机器能够理解语言。

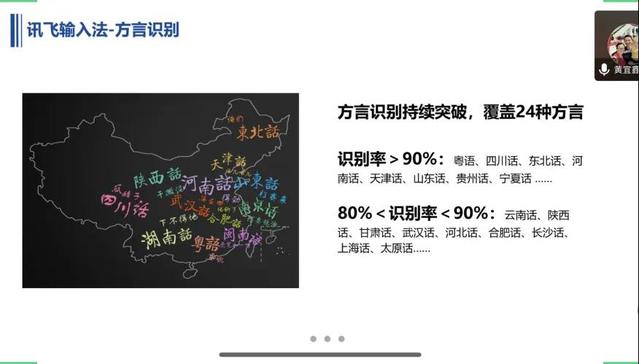

智能语音和语言技术由语音合成、语音识别、语音评测、声纹识别、机器翻译和自然语言理解等多个部分组成,经历了一系列复杂的技术演变,发展成今天被广泛应用在多个行业的重要技术。

然后,主讲人从智能语音切入了机器翻译,即通过计算机实现一种自然语言到另一种自然语言的自动翻译。机器翻译经历了从规则机器翻译、实例机器翻译、统计机器翻译到神经机器翻译的发展。近年来,通过翻译算法改进、数据积累以及大规模无监督数据的应用,机器翻译性能持续提升,句子级翻译忠实度可达人类相当水平。

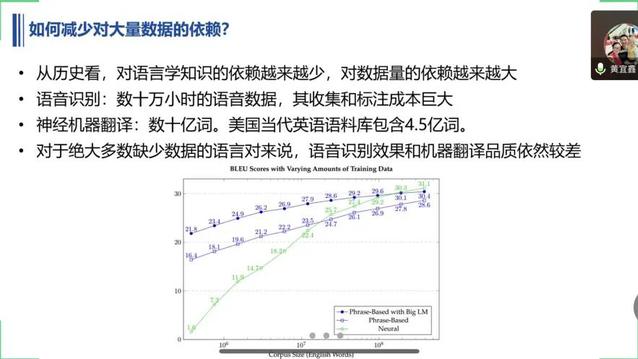

然而,目前的神经机器翻译,也仍然存在着有待进一步解决的问题。例如,现在的机器翻译还依赖于大量数据;其结果可能具有不可解释性;遇到语言歧义性问题,如新义项词、多义词时,翻译结果容易出错……这些问题都有待研究者进一步研究探索。

接下来,主讲人展示了科大讯飞智能语言和神经机器翻译的多种应用场所。例如,主讲者用一个幽默的视频,为同学们展示了翻译机在多种对话场景下的即时反馈功能。通过掌上一个小小的翻译机,外国旅客可以和中国小伙畅谈美食,不同国家和地区的人们可以相互传递问候与祝福,语言导致的距离被技术大大拉近,世界逐渐连成一个“地球村”。同学们为一个个有趣的场景忍俊不禁,也对语音识别和机器翻译的实际作用有了直观真切的理解。

最后,黄宜鑫先生提出,对于机器翻译和人类翻译的关系,我们应该持有的态度是拥抱技术,积极看待。诚然,人工智能有着人类自身无法比拟的无成本复制能力和持续进化能力,但人类始终能通过独立的思想对其善加利用。

“比人类更强大的,不是AI,而是掌握了AI的人类。”

在一个半小时内,主讲人生动幽默的语言、深刻犀利的思想使同学们受益匪浅。“语言学引论”课程也将继续开展该类讲座,连接课堂与市场,向广大学子展示更多有关语言学的话题。