5月14日,同济大学外国语学院英语专业“语言学引论”课程的第二场企业讲座在汇文楼218如期举办。本次讲座主讲人为腾讯人工智能实验室“腾讯AI Lab”高级研究员黄国平博士。黄博士用生动幽默的语言,深入浅出地向同学们讲解了机器翻译的发展过程、交互翻译原理及技术发展。他还列举了大量的翻译技术应用案例,使同学们大开眼界。

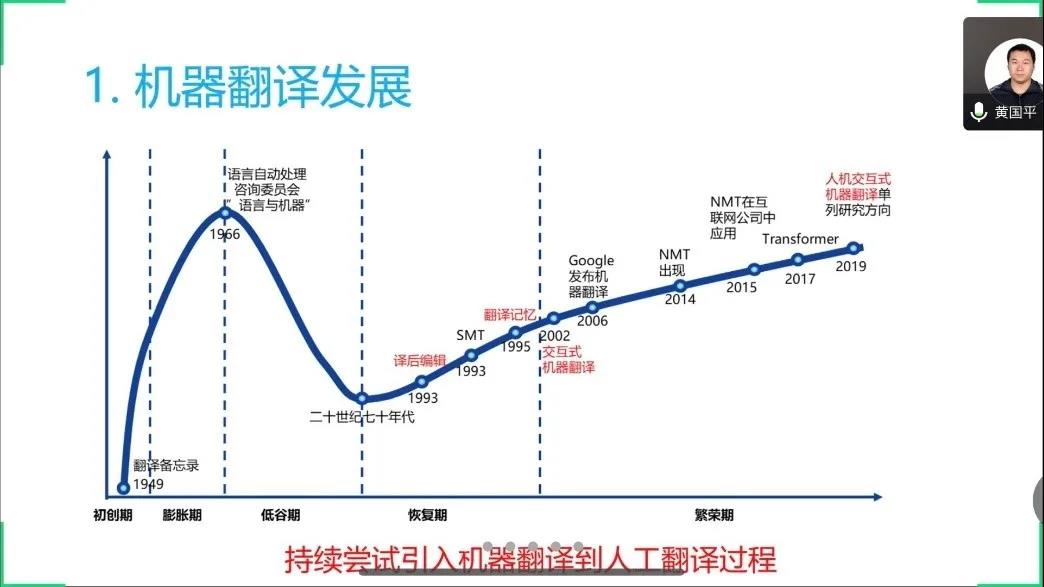

机器翻译的历史最早可追溯到20世纪40年代。当时的机器翻译研究主要服务于军事目的,1949年7月15日,美国洛克菲勒基金会自然科学部主任韦弗(W. Weaver)发表了一份以《翻译(Translation)》为题的备忘录,正式提出了机器翻译问题。

20世纪60年代,机器翻译研究进入膨胀期,然而美国科学院成立的语言自动处理咨询委员会公布了一份题为《语言与机器》的报告,全面否定机器翻译的可行性,机器翻译研究随之进入低谷期。

直至20世纪70年代,机器翻译研究进入恢复期,随后机器翻译研究成果逐渐增加,例如,1993年的译后编辑、IBM公司提出的SMT(统计机器翻译)以及1995年的翻译记忆技术。

2002年,交互式机器翻译出现;2006年,Google发布机器翻译,使机器翻译技术可供大众使用;2014年,神经网络机器翻译出现;2017年,Tansformer模型架构奠定了其后机器翻译技术的框架……

纵观整个发展过程,机器翻译研究是一个研究者持续尝试将机器翻译引入人工翻译的过程。因此,面对现今对于“机器翻译是否会取代人工翻译”的议论,黄国平博士给出了否定的答案。

现今,各行各业对翻译的需求量远大于人工翻译所能完成的量,因此,机器翻译的参与是必要的。然而,虽然技术可以解决很多问题,人工翻译的特性使其无法被替代。

由于翻译需求具体而琐碎,加之有诸多因素(例如,自然语言中普遍存在歧义和未知现象)干扰,机器翻译的发展之路仍旧漫漫。

黄博士认为,翻译从业者面对机器翻译的快速发展,不应是恐慌与焦虑,而应是拥抱技术、善加利用,把机器翻译的优势与人工翻译相结合,以顺应时代发展的潮流。

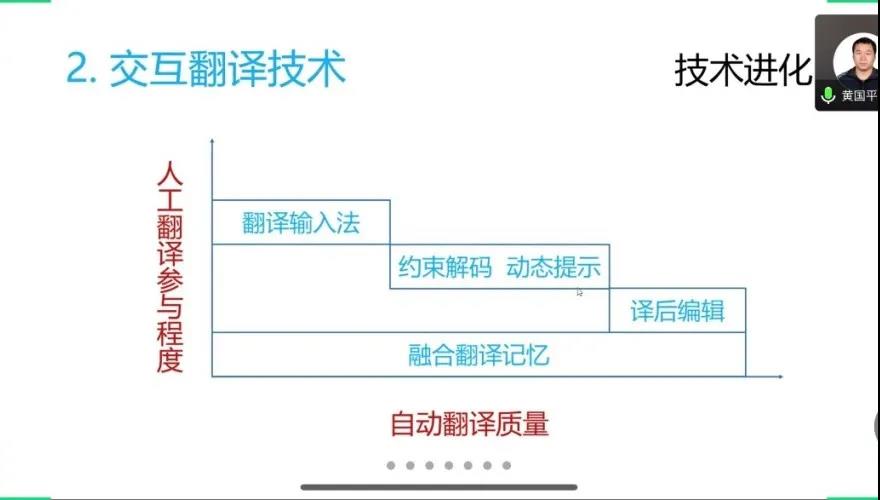

随后,黄博士介绍了交互翻译的原理。交互翻译技术的“交互”拥有多个级别。譬如,译后编辑属于句子级交互,约束解码属于片断级交互,动态提示属于词汇级交互,而翻译输入法属于按键级交互。

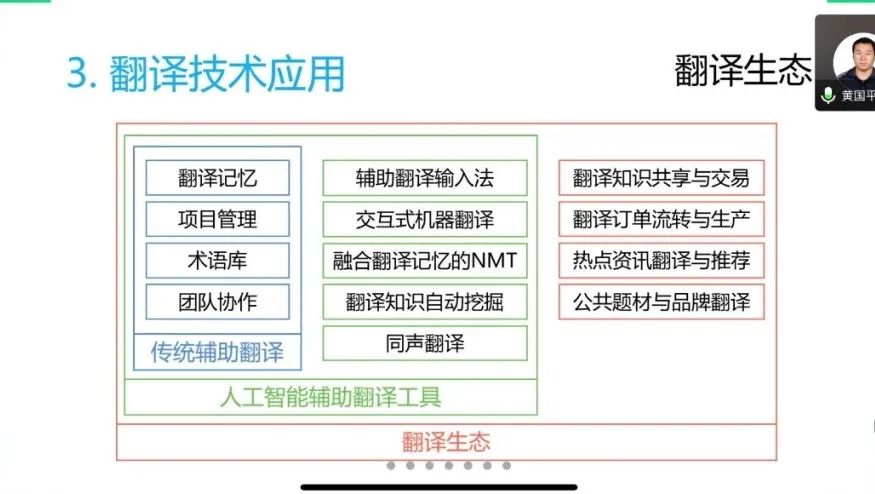

目前,翻译技术已从传统单机版、传统网页版进化到交互式翻译阶段。未来的机器翻译研究将致力于进一步模糊机器翻译与人工翻译的边界,在多个领域做出贡献。例如,翻译知识共享与交易可使知识的传递更加快捷;热点资讯翻译与推荐可使新闻报道传播速度大大提高,并减少其中的主观误读。

讲座最后,主讲人对于现今“专业决定论”等热点问题,给出了自己的见解:机会只留给有准备的人,与其焦虑专业选择,不如多多提升个人素质。一味地夸大偶然性实际上是对个人发展的不负责。

诚然,技术日新月异的变革往往出乎我们意料,但是技术能做的是提升已有知识的利用效率,而非发明创造新的知识。面对技术革新,应该多多探索能使技术更好地服务于人的方法。真正拥有创造性的是人,真正能决定人类何去何从的也终将是人。

本场讲座在腾讯会议同步直播,吸引了来自全国各地的听众。甚至有远在瑞典的海外听众也慕名前来聆听了黄博士的讲座。有位来自郑州的听众在朋友圈感叹到:“听完黄博士的讲座,感慨良多。AI与翻译的融合已到了不需要语言学介入,仅依靠数学与模型就可翻译出不错的译文的程度,难怪发现现在在线翻译好像变聪明了。但池子里的水就这么多,AI不能创造新的‘水’,只能提高现有资源的利用效率。面对技术革新,抗拒与否定是徒劳的,还是应该坚信并实践技术服务于人,人主宰创造。”